Em 2023, estima-se que cerca de 4,9 bilhões de pessoas usem redes sociais em todo o mundo. É esperado que esse número salte para aproximadamente 5,85 bilhões de usuários até 2027. Esses usuários não estão vinculados a uma única plataforma: atualmente, muitos de nós espalhamos nossa presença digital por diversas plataformas e passamos cerca de 145 minutos nas redes sociais todos os dias.

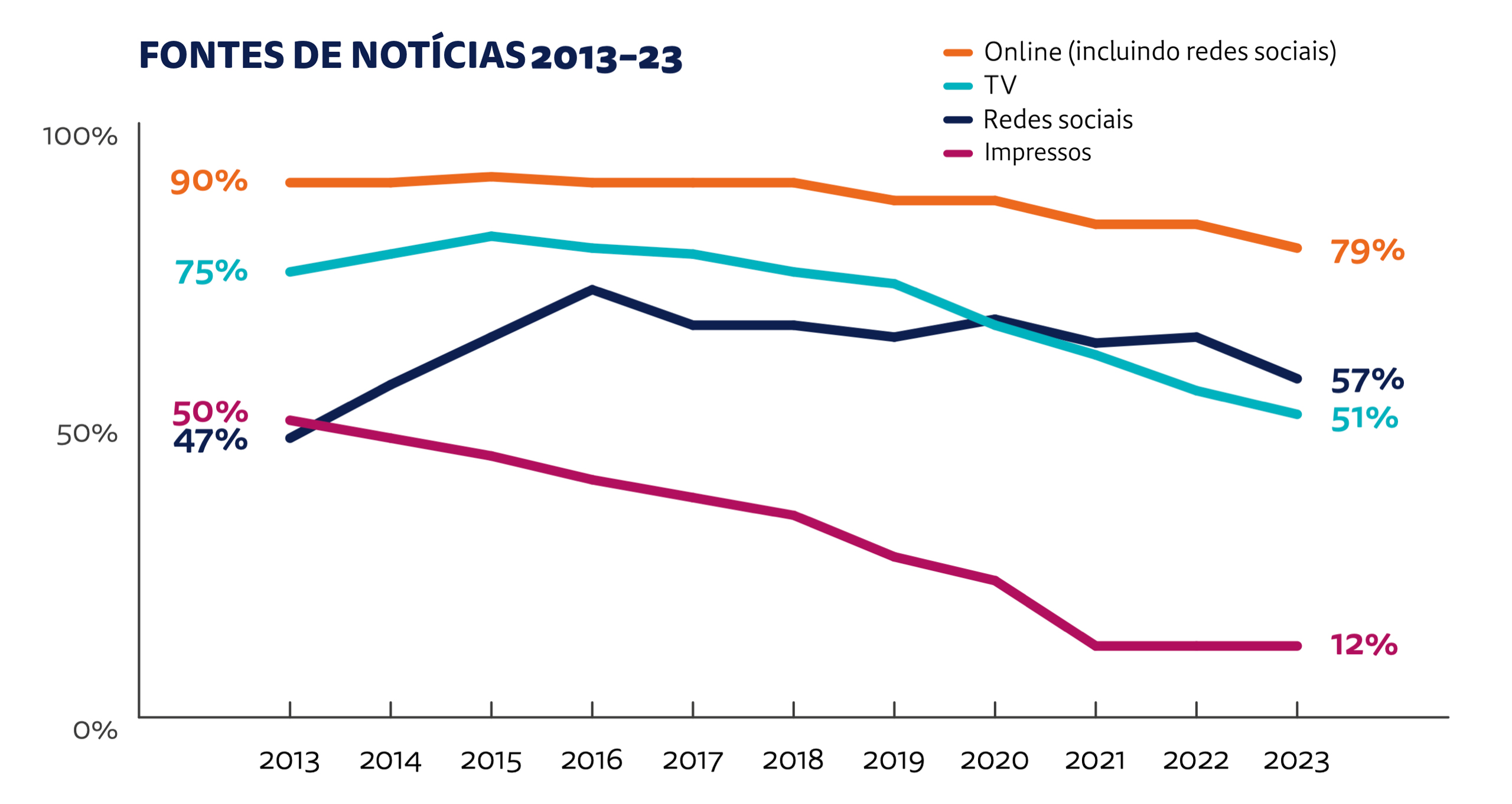

Não por acaso, nos últimos anos, os discursos veiculados em redes como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram têm cada vez mais influenciado o destino político do planeta. Entretanto, embora seja natural presumir que a comunicação constante seja saudável para os sistemas participativos, o avanço da desinformação e das notícias falsas tem se mostrado, para dizer o mínimo, preocupante.

Nesta semana, estudos publicados em revistas como Science e Nature analisaram o impacto do conteúdo do feed de notícias do Facebook nas experiências e crenças dos usuários nos Estados Unidos durante a eleição de 2020, por meio de experimentos com ajustes no algoritmo. Embora os ajustes tenham alterado o conteúdo visualizado pelos usuários, não foram encontrados efeitos mensuráveis em atitudes políticas e comportamentos. As conclusões são objeto de controvérsia, com a plataforma defendendo que as redes sociais têm impacto político limitado, enquanto pesquisadores de várias áreas discordam dessa posição. Mais estudos estão planejados para obter conclusões definitivas sobre o impacto das redes sociais – e da disseminação de desinformação – na democracia.

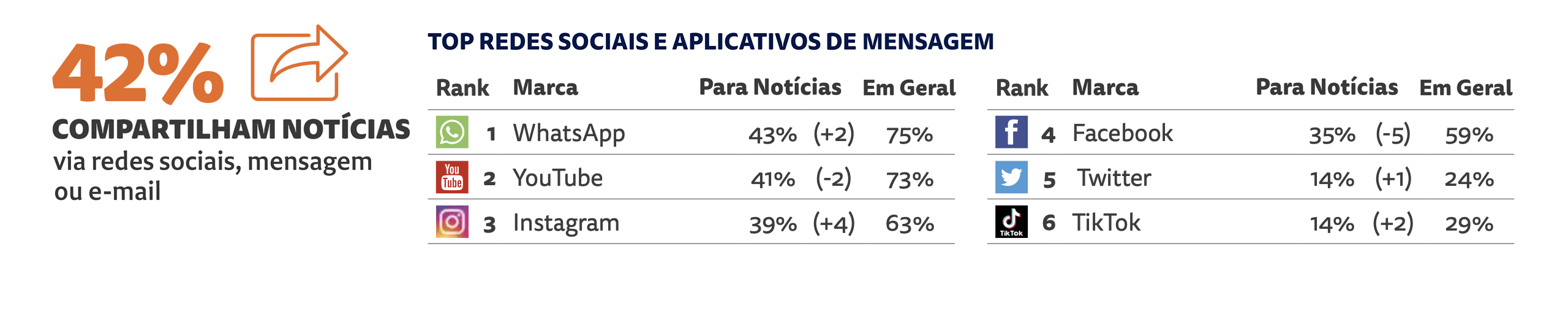

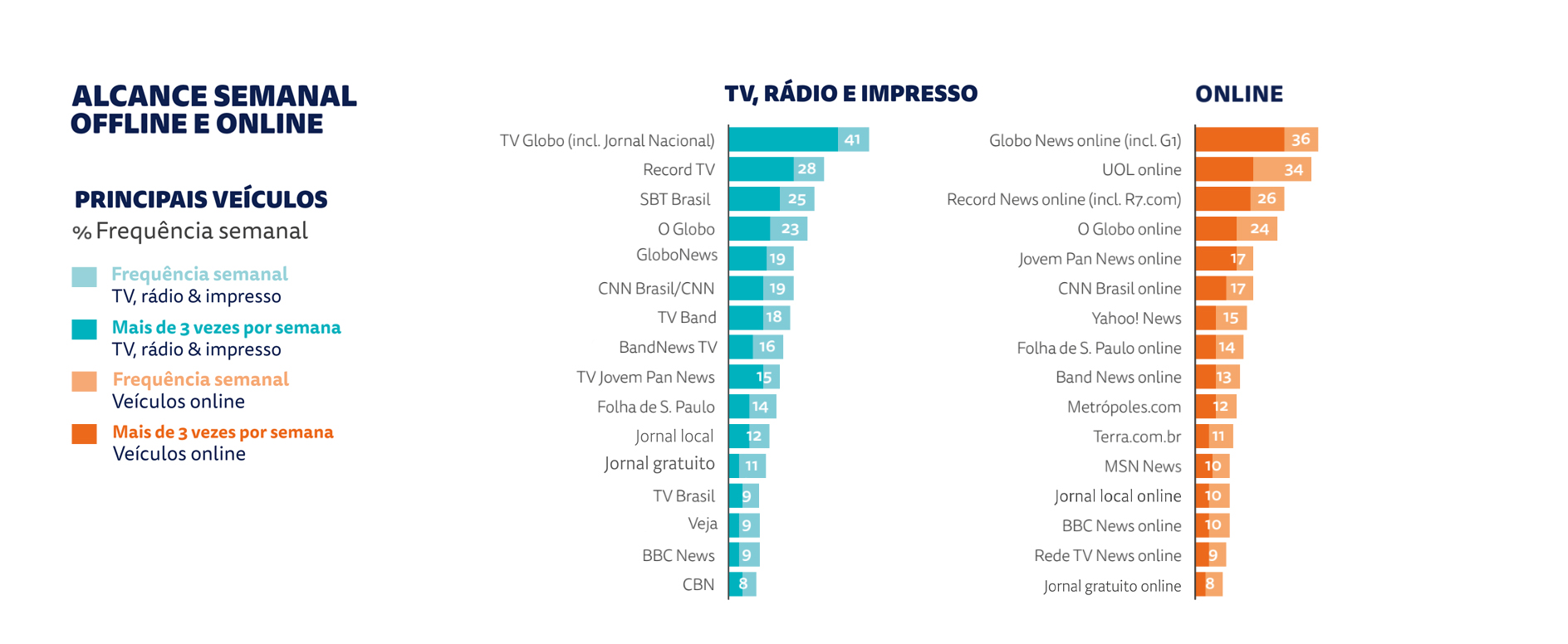

No Brasil, de acordo com o Panorama Político 2023, pesquisa realizada pelo Senado Federal, pelo menos 76% da população foi exposta a informações possivelmente falsas sobre política no segundo semestre de 2022. A pesquisa revelou que 89% dos entrevistados tiveram contato com notícias políticas que eles acreditavam serem falsas nas redes sociais, sendo 67% através de aplicativos de mensagens e 83% em redes como Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, o estudo mostrou que as notícias falsas originadas nas redes são amplamente difundidas por meio de conversas com amigos e colegas (66%), noticiários de TV (65%), conversas com familiares (57%), jornais e revistas locais e nacionais (55% e 53%, respectivamente).

Considerando dados como esses, o Projeto de Lei 2.630/2020 foi apresentado no Congresso Nacional brasileiro em 2020. Também chamado de “PL das Fake News”, ele nasceu com o objetivo combater a disseminação de desinformação e notícias falsas nas redes sociais.

Em seu texto, o projeto previa medidas como a exigência de identificação de usuários, a responsabilização das plataformas por conteúdos enganosos e a criação de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. Desde então, o PL tem gerado polêmicas e debates sobre temas como liberdade de expressão, privacidade, controle das plataformas e eficácia das medidas propostas.

Segundo o professor associado da Faculdade de Direito da USP Rafael Mafei, o PL 2630 passou por transformações importantes ao longo do tempo. Para ele, o nome “PL das Fake News” é enganoso, pois o projeto de lei “trata muito pouco de fake news, isso ficou em segundo plano, e ele foi se transformando em um texto para regulamentar a responsabilidade de plataformas, assumindo que o modelo de regulação das plataformas fixado no Marco Civil da Internet precisa ser atualizado”. Mafei considera essa atualização como algo positivo, mas destaca que é necessário aguardar a versão atualizada do projeto para termos uma compreensão mais clara.

Em maio deste ano, a votação do “PL das Fake News” foi adiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, atendendo ao pedido do relator, deputado Orlando Silva, e após consulta aos líderes partidários. O adiamento contou com o apoio dos partidos PP, Republicanos, PT, PDT, PSOL, PCdoB e Patriota, enquanto PL e Novo se opuseram. Os deputados justificaram que mais tempo era necessário para analisar o texto, devido ao grande número de emendas e à falta de familiaridade com o projeto. Na época, alguns parlamentares defenderam a criação de uma comissão especial para abordar o tema fake news. Em vista disso, o relator solicitou um prazo adicional para ajustar o texto, incorporar sugestões e buscar uma posição unificada da Câmara no combate à desinformação. O argumento era garantir a liberdade de expressão, responsabilizando as plataformas e promovendo transparência na internet.

Ao discutir o assunto, Mafei reforça que os pontos polêmicos do texto envolvem a criação de um conselho regulatório, a definição de critérios para remoção de conteúdo e a possibilidade de responsabilização das plataformas por informações falsas. O projeto também proíbe o envio em massa de mensagens para fins políticos e partidários, assim como a comercialização de ferramentas desse tipo. Além disso, as contas oficiais de políticos com mandato, membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário não podem ser monetizadas, visando a evitar que os custos públicos se tornem lucros privados.

Defensores argumentam que a regulamentação das redes sociais traria benefícios, como o combate à disseminação de fake news, a proteção de dados pessoais e a promoção de um ambiente mais seguro e saudável para os usuários. Apesar disso, as plataformas reagiram às tentativas de regulamentação.

Desde abril deste ano, durante a discussão do PL, o Google teria pago mais de meio milhão de reais em anúncios no Facebook para se posicionar contra o Projeto de Lei das Fake News no Brasil. Segundo informações divulgadas da Agência Pública, os anúncios veiculados buscavam influenciar a opinião pública e promover uma visão negativa do projeto, alegando que a proposta ameaçaria a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários. Esses anúncios foram considerados uma estratégia de lobby da empresa, levantando questionamentos sobre o poder e a influência das grandes corporações na legislação e na regulação das redes sociais no País.

No dia 10 de maio, o app de comunicação instantânea Telegram apagou uma mensagem contrária ao PL das Fake News. A mensagem, enviada por um canal com mais de 200 mil membros, criticava o projeto e convocava os usuários a se manifestarem contra ele. A ação de remoção gerou debates sobre a liberdade de expressão nas plataformas digitais e levantou questionamentos sobre o papel das empresas na moderação e na influência sobre o discurso político on-line.

Na época, em sua página oficial, o Facebook defendeu a necessidade de mudanças no projeto de lei. A empresa argumentou que o PL atual possui definições “vagas e amplas”, o que poderia resultar em “consequências negativas para a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários”. Em seu pronunciamento oficial, o Facebook sugeriu alterações específicas para melhorar o texto do projeto, buscando um equilíbrio entre a luta contra a desinformação e a garantia dos direitos individuais na internet. Entretanto, posteriormente, a rede de Mark Zuckerberg admitiu falhas na moderação dos eventos que levaram à tentativa de invasão do Congresso em janeiro deste ano.

Sobre isso, Márcio Moretto, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, enfatiza a necessidade de responsabilidade de moderação por parte das big techs para evitar a viralização de conteúdos criminosos, afirmando: “As big techs precisam ter uma responsabilidade de moderação a priori – não apenas a posteriori – para evitar que conteúdos criminosos viralizem”. Ele também menciona a questão da anonimidade proporcionada pelas plataformas, especialmente o WhatsApp, e a importância de mudanças arquitetônicas nas plataformas.

Considerado essa arquitetura, o PL solicita que as plataformas sejam transparentes em relação ao funcionamento das redes e quais são seus esforços de moderação de conteúdo, publicando relatórios periódicos sobre suas atividades e oferecendo aos usuários a possibilidade de apelar quando uma publicação é removida ou uma conta é suspensa. O PL também exige que as plataformas tenham uma sede oficial no Brasil para responder às autoridades nacionais. Uma das principais medidas é a identificação de conteúdo publicitário, incluindo propaganda eleitoral, para que os serviços informem quando um conteúdo é uma publicidade.

De acordo com Rafael Mafei, “é relativamente comum que empresas que têm atividades econômicas que são reguladas participem do debate público. Em princípio, existe um direito que elas participem”. No entanto, ele destaca a importância de analisar se essa participação configura algum abuso ou vantagem indevida devido ao domínio dessas empresas em determinados mercados. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) investigará se a conduta configura abuso de posição dominante.

Em relação aos possíveis enquadramentos legais para as empresas de tecnologia e seus dirigentes em relação à sua conduta no debate sobre o PL 2630, o professor considera que as indicações de crimes, como ameaça ao Estado democrático de direito, “parecem descabidas e possivelmente têm um propósito intimidatório”. De acordo com o especialista, “plataformas são juridicamente entes provedores de serviços, e existe um dever de garantir a qualidade e a segurança dos produtos que oferecem. Quando uma empresa oferece um serviço que se entende pode causar dano ou prejuízo, a empresa pode ser investigada, multada por isso”.

Um dos principais argumentos contrários à regulamentação por parte das plataformas é que o texto imponha restrições à liberdade de expressão, exigindo a remoção de conteúdo com base em critérios subjetivos ou vagos, o que pode levar à censura excessiva.

Além disso, as empresas de tecnologia sugerem que a regulamentação pode ser difícil de ser implementada devido à natureza global da internet e à diversidade de leis e culturas em diferentes países, o que poderia gerar conflitos e incoerências regulatórias. Elas estão preocupadas com os custos adicionais e a burocracia que a regulamentação pode impor, especialmente para empresas menores ou startups, dificultando sua capacidade de operar e competir no mercado. As corporações defendem, em suma, que seja importante encontrar um equilíbrio entre a regulação necessária para proteger os usuários e a capacidade de inovar e oferecer novos serviços e recursos sem uma intervenção excessiva do governo.

Marcelo Frullani Lopes, advogado formado pela Faculdade de Direito da USP com especialização em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica, destaca a necessidade de uma discussão séria sobre a regulação das plataformas de comunicação e a garantia da liberdade de expressão.

“A regulamentação está criando direitos e proteções para as pessoas, para que elas não fiquem à mercê das decisões arbitrárias das redes sociais”, explica. Ele enfatiza que a lei proposta será fundamental para proporcionar mais segurança e clareza sobre as regras que regem as relações nas redes sociais, especialmente durante situações como a pandemia de covid-19, onde medidas regulatórias teriam sido benéficas. “A transparência torna claro quais são as regras sendo aplicadas e qual foi o fundamento para excluir um conteúdo e não outro. Se aquela decisão foi automatizada, é importante poder recorrer. Isso é fundamental para garantir a integridade da democracia.”

Na opinião dele, a lei também estimulará as redes sociais a alterarem sua arquitetura e código interno para evitar o uso indevido durante momentos críticos, como as eleições. “A lei também prevê avaliação de risco sistêmico, por exemplo, as plataformas devem avaliar periodicamente quais riscos a arquitetura da rede está causando e como podem alterar seus algoritmos para evitar esses problemas”, esclarece o especialista em Direito Digital.

Para Lopes, é essencial que a lei seja aprovada antes dos próximos processos eleitorais. Ele observa que houve uma mudança de consenso em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelecia a responsabilidade das redes sociais apenas quando havia cumprimento de uma decisão judicial. Agora, percebe-se a necessidade de estimular as plataformas a adotarem medidas efetivas para combater mensagens prejudiciais à sociedade.

Conforme o advogado, “o Brasil sempre esteve atento a esse cenário”, citando o Marco Civil da Internet como um exemplo de regulamentação que demorou muito tempo para ser aprovada. Por fim, Lopes defende a criação de uma entidade reguladora nos moldes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), independente do Poder Executivo, como a melhor forma de garantir a aplicação efetiva da lei.

Também a favor da regulamentação, a professora Roseli Figaro, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPCT), destaca que ela é fundamental para garantir a soberania informacional e controlar um modelo de negócio que atualmente opera de forma desregulada internacionalmente. Além disso, a especialista argumenta que regulamentar “é uma atitude importante que diz respeito à soberania informacional”.

De acordo com a professora, as plataformas atualmente têm total controle sobre suas ações e podem agir de acordo com seus próprios termos de uso, sem qualquer legislação ou controle sobre seus procedimentos. Entretanto, para funcionar em um país que tem uma Constituição, que tem poderes constituídos, “não podemos permitir um cenário em que qualquer empresa, por qualquer motivo, por qualquer modelo de negócio, por qualquer promessa que faça, possa atuar completamente sem uma legislação”, afirma.

A professora também pondera que esse novo modelo de negócio causa uma desestruturação dos modelos de carreira estabelecidos, afetando especialmente os direitos dos trabalhadores. “A atuação da lógica do negócio nas empresas tem resultado na criação de diversos intermediários, os quais podemos chamar de ‘satélites’ – empresas satélites, agências e outras entidades que trabalham na produção e impulsionamento de conteúdo”, explica ela.

“Esses intermediários oferecem seus serviços a qualquer pessoa que esteja disposta a pagar, desde políticos que desejam difamar seus oponentes até um conjunto de forças políticas que ainda não possuem uma representação efetiva, ou que a possuem, mas não nos é mostrada”, esclarece.

Muitas vezes, as empresas intermediárias contribuem para a produção de conteúdos que incentivam o uso de armas, a violência e a discriminação. Portanto, “não são apenas os vizinhos ou os ‘tios do WhatsApp’ que se envolvem nesse tipo de atividade. São essas agências e intermediários comerciais que estão por trás disso”. De acordo com a pesquisadora, essa estrutura comercial muitas vezes explora trabalho precário e mal remunerado de pessoas desempregadas, tanto na área de comunicação como em outras áreas. “Essas pessoas atuam como analistas de redes sociais ou produtores de conteúdo, o que descaracteriza a qualidade da informação.”

Essa situação afeta a credibilidade do trabalho dos jornalistas e cria uma categoria adicional na questão da desespecialização, que é o “produtor de conteúdo”. “Esse termo genérico abrange qualquer pessoa e permite, por exemplo, que alguém sem formação na área, sem registro profissional ou diploma, e sem preparo ético, conceitual e profissional adequado possa produzir informações de qualidade duvidosa.” Portanto, em vista desse cenário, ela afirma que é urgente compreendermos melhor as implicações desse modelo e suas consequências para o futuro.

Fato é que a internet de hoje é vastamente distinta da internet que chegou ao Brasil em meados dos anos 1990. Na época, apesar da pequena oferta de provedores de internet, a descentralização do conteúdo disponível era a norma nas redes. Os usuários eram inconscientemente incentivados a construir seus próprios sites, fóruns e redes de relacionamento. Nesses espaços independentes foram sendo construídas as primeiras conexões na fase que costumeiramente chamamos de Internet 1.0, com páginas estáticas e nenhuma automação.

Com o avanço das primeiras plataformas, incluindo potências multinacionais como a AOL e o Yahoo!, a internet passou por uma série de transformações, a maior delas quando, em 1998, dois acadêmicos, Larry Page e Sergey Brin, fundaram o Google, uma empresa privada que tinha como objetivo “organizar a internet”.

Na esteira do algoritmo revolucionário que, em linguagem simples, ranqueou páginas por importância, a empresa americana abriu caminho para uma nova era da internet, tornando-se sinônimo de busca e um verbo no léxico de diferentes países: “googlar”.

Duas décadas depois, o que começou a partir de uma meta clara, mas ambiciosa, se tornou um conglomerado poderoso, presente em praticamente todas as potências mundiais. Na esteira de empresas como o Google, atualmente Alphabet, surgiram as primeiras grandes redes sociais. Do Myspace ao Orkut, do Orkut ao Facebook, atualmente Meta, as redes sociais inauguraram a fase atual da internet e, em algumas regiões, se tornaram elas próprias sinônimos da rede, selando, por exemplo, acordos de gratuidade de consumo de pacote de dados com grandes companhias de telecomunicação ao redor do planeta, acordos que, inclusive, inspiraram retaliação de governos. Acordos que, no Brasil, serão colocados em questionamento pelas grandes operadoras de telefonia no futuro próximo.

Para muitas pessoas em países da África, da Ásia e da América Latina, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram se tornaram indispensáveis e vitais, principalmente em países com economias voláteis. Apesar das críticas e problemas de moderação enfrentados pela empresa no Ocidente, sua influência econômica, política e social garante sua dominância na África e em outras regiões do sul global.

Ademais, redes como o TikTok e o Twitter, que correm parcialmente por fora das plataformas bilionárias do momento, também têm influenciado o debate social e político, tornando-se motivo de preocupação, especialmente no Brasil. Em vista de uma série de escândalos envolvendo uso indevido de dados de usuários e o consequente avanço das fake news que propulsionam movimentos antidemocráticos pelo mundo, as redes e o próprio Google se encontram atualmente na mira da regulamentação.

No Brasil, a regulação da comunicação ainda enfrenta desafios significativos para a execução e fiscalização dos serviços de radiodifusão. A falta de um marco legal único que defina as regras do setor de comunicação e inclua as plataformas gera dúvidas sobre como seria essa regulação, abrangendo desde aspectos econômicos até a possível regulação de conteúdo na radiodifusão.

“Historicamente nós nunca conseguimos emplacar na sociedade brasileira a regulamentação dos meios de comunicação. Então, antes das plataformas, surgiram oligopólios de mídia nacionais e internacionais que fazem e desfazem. E [no Brasil] nós vimos como esses conglomerados priorizam seus interesses econômicos e políticos”, lembra Figaro.

“Fundamentalmente, não há um jeito simples das plataformas lidarem com esse problema, porque o problema é o modelo de negócio delas”, afirmou Tristan Harris, cofundador do Center for Humane Technology, em testemunho no Congresso americano em junho de 2019. E é esse conflito central que dificulta a solução do debate. Para o professor Pablo Ortellado, “existe um conflito entre a natureza comercial do serviço e o interesse público; por isso não tem jeito de fazer isso sem regulação estatal”.

Em diferentes discussões internacionais, especialistas argumentam que a democracia vai além das eleições e exige um debate público aberto e inclusivo, onde os cidadãos possam se sentir capacitados e tenham recursos para desafiar o poder. Para eles, a liberdade política depende de um debate informado e igualitário. Embora as mídias tradicionais e as plataformas de mídia social tenham ampliado a participação e a amplificação de vozes historicamente excluídas, elas também enfrentam desafios, como o bullying on-line, a disseminação de desinformação e a polarização.

Para Natália Leal, jornalista e CEO da Agência Lupa, “a regulação da atuação das plataformas de redes sociais, das gigantes de tecnologia no Brasil, é uma realidade. Ela precisa ser feita; a gente precisa ter um pouco mais de transparência sobre o que está acontecendo, sobre como essas plataformas atuam, e precisa exigir maior cumprimento das suas próprias políticas”. Já Renata Mielli, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), ressalta que “temos, sim, que nos preocupar em como gerar mecanismos regulatórios que garantam acesso a métricas e parâmetros que tornem esse acesso democrático”.

A regulamentação das plataformas seria, portanto, uma forma de minimizar os custos sociais indesejáveis e garantir que o debate público on-line promova conhecimento e participação igualitária. Ainda assim, é importante reforçar que não há comprovação documentada de que leis anti-fake news tenham reduzido efetivamente as mentiras ou prejudicado redes de desinformação. Portanto, é necessário focar mais na discussão criteriosa sobre ações mitigadoras e menos em aprovar, a toque de caixa, leis para combater a desinformação.

Contudo, de acordo com a professora Roseli Figaro, o futuro do Brasil caminha para a regulamentação: “Nossa democracia é muito limitada e nós não fazemos diferenciação do que é um Estado democrático – que tem uma estrutura de gestão, um corpo técnico, e que funciona nessa articulação desse corpo técnico das leis e que regula esse interesse público – e dos governos que são temporários. Nós precisamos ter clareza disso”.

Desconstruindo a Desinformação: Esta é a segunda parte de uma série de oito reportagens produzidas pelo Jornal da USP sobre o tema da desinformação. As matérias serão publicadas a cada duas semanas, no período de 14 de julho a 20 de outubro, abordando diferentes aspectos do problema. Acesse as reportagens anteriores pelo menu abaixo.

Temas e datas das próximas reportagens